1、什么是出血热

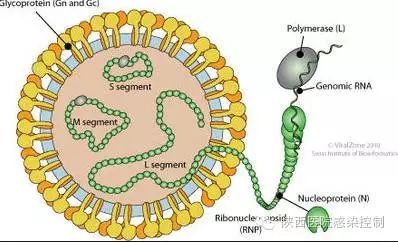

肾综合征出血热(hemorrhagic fever with renal syndrome, HFRS)是由汉坦病毒引起的,在临床上以发热、出血和肾功能损害为特征,且以鼠类为主要传染源的一种自然疫源性疾病。

2、主要传播途径

呼吸道传播:鼠类携带病毒的排泄物如尿、粪、唾液等污染尘埃后形成的气溶胶,能通过呼吸道而感染人体。

消化道传播:进食被鼠类携带病毒的排泄物所污染的食物,可经口腔或胃肠粘膜而感染。

接触传播:被鼠咬伤或破伤口接触病毒的鼠类血液和排泄物亦可导致感染。

3、临床表现

出血热潜伏期一般为2~3周,典型临床经过分为5期:发热期、低血压休克期、少尿期、多尿期及恢复期。

发热期:起病急,有发热(38℃~40℃)、三痛(头痛、腰痛、眼眶痛)以及恶心、呕吐、胸闷、腹痛、腹泻、全身关节痛等症状,皮肤黏膜三红(脸、颈和上胸部发红),眼结膜充血,重者似酒醉貌。口腔黏膜、胸背、腋下出现大小不等的出血点或淤斑,或呈条索状、抓痕样的出血点。

低血压休克期:多在发热4~6日,体温开始下降时或退热后不久,主要为低血容量性休克的表现。

少尿期:24小时尿量少于400ml,少尿期与低血压期常无明显界限。

多尿期:肾脏组织损害逐渐修复,但由于肾小管回吸收功能尚未完全恢复,以致尿量显著增多。第8~12日多见,持续7~14天,尿量每天4000~6000ml左右,极易造成脱水及电解质紊乱。

恢复期:随着肾功能的逐渐恢复,尿量减至3000ml以下时,即进入恢复期。尿量、症状逐渐恢复正常,复原需数月。

4、流行特征

地区分布:西安地区自1956年发现首例HFRS患者以来,一直是我国HFRS高发的疫区,病例主要分布在长安区、周至县和户县。

时间分布:西安地区的HFRS呈现明显的“双峰”型特点, 5-7月为发病小高峰,11月至翌年1月为发病大高峰;监测数据表明8-9月捕获携带汉坦病毒的鼠为全年高峰,因此每年在夏末秋初野外活动时加强防范是预防感染的关键。

宿主动物:主要是黑线姬鼠、小家鼠和褐家鼠,野外以黑线姬鼠为主,居民区以小家鼠和褐家鼠为主,西安地区是以姬鼠传播为主的混合型疫区;秋季正值姬鼠繁殖盛期,此期间鼠类的频繁活动与发病高峰密切相关。

人群分布:发病人群主要以农民、学生、工人为主;调查了解到发病人群常住环境主要在建筑工地、新建移民点以及工作环境周围有河流或池塘;年龄60岁以上的人群发病构成有逐年增加的趋势,可能与农村青壮年多在外地务工,留守在农村从事田间劳动的大多是老年人有关。

5、防控措施:

目前采取“环境治理、灭鼠防鼠、预防接种、个人防护”的综合性防治措施。

1、防鼠灭鼠,采取各种办法开展大面积灭鼠活动。投放毒饵,堵塞鼠洞,被打死的老鼠要烧掉或埋掉,防止野鼠进家或生活场所。

2、搞好环境卫生和室内卫生。清除垃圾,消灭老鼠的栖息场所,避免与鼠类及其排泄物(尿、粪)或分泌物(唾液)接触,定期通风,衣物、被褥等生活用品要勤洗、勤晒。

3、做好食品保藏工作。严防鼠类污染食物,餐具、食物应加盖或放置在老鼠不能接触到的地方,饮用水应煮沸,剩饭菜必须加热后方可食用。出血热病毒对一般消毒剂十分敏感,加热56℃ 30分钟或煮沸1分钟即可杀灭。

4、在野外必须做好个人卫生防护工作。包括:不直接用手接触鼠类及其排泄物,不坐卧草地或草堆,劳动时注意保护皮肤,防止破伤或螨类叮咬,不要在野外草地睡觉,避免皮肤粘膜破损,如有破损,应及时消毒处理。在清理脏乱杂物和废弃物(如稻草、玉米秸秆等)时要戴口罩、帽子和手套等。

5、不明原因发热(39~40)、被老鼠咬伤,皮肤有破损应及时就诊。治疗做到“三早一就”,即早发现、早休息、早治疗,就地处理。

6、接种出血热疫苗,是最经济、最科学、最有效的措施。疫区16~60岁的易感人群接种双价肾综合征出血热灭活疫苗可以有效预防发病。