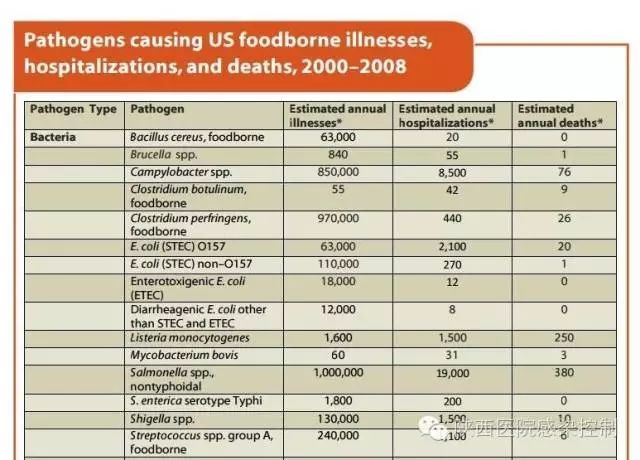

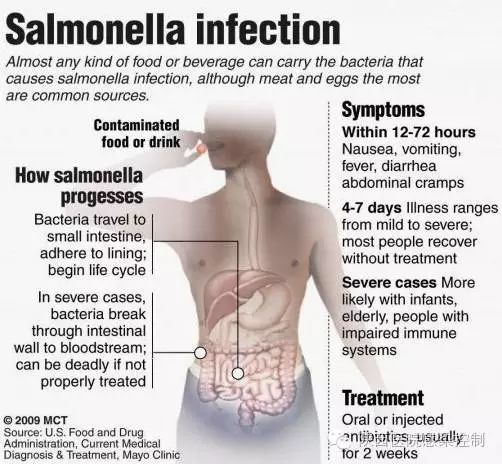

我国由沙门氏菌引起的食源性疾病居细菌性食源性疾病的首位。2006-2010年间我国报告的病因明确的细菌性食源性疾病暴发事件中,70%-80%是由沙门氏菌所致。同样,在欧盟所有病因明确的食源性暴发事件中,由沙门氏菌引起的占比较高。沙门氏菌每年在美国估计会造成百万食源性疾病感染,19,000次住院和380人死亡。感染沙门氏菌后12至72小时内大多数人出现腹泻,发烧和腹部绞痛。

沙门氏菌在夏天比较常见,炎热的天气和非冷藏的食物给沙门氏菌生长创造理想的条件。

疾病通常持续4〜7天,大多数人不经治疗痊愈。少部分人腹泻加重,需要住院治疗。

一、沙门氏菌

(一)认识沙门氏菌

沙门氏菌感染症为食源性感染的疾病,亦为人畜共患传染病,主要因食入遭受动物粪便污染的食物而感染,一般临床症状以急性肠胃炎表现,在感染后约6-48小时会有恶心、呕吐及腹泻等,伴随发烧及腹部绞痛等症状,通常发烧72小时内会好转,腹泻3-7天内会变好,不过约5%肠胃炎的病人会发生菌血症,其中5 -10%的病人会发生转移性的局部感染。婴儿、老年人或免疫功能低下者症状通常较严重,易因菌血症引发其他严重并发症。诊断以粪便或血液培养能分离出沙门氏菌作为确诊。

(二)致病因子

致病原为沙门氏菌,属于肠内细菌科、沙门氏菌属,沙门氏菌共有2400多种血清型,其中超过200种血清型对人具有病原性,伤寒菌亦属沙门氏菌属,但在此指一般非伤寒之沙门氏菌。

(三)流行趋势

沙门氏菌感染症属全球分布,大部分的临床病例没有被上报,上报率低于1%,病例最常发生于婴儿和五岁以下小孩。大约60%~80%的病例属于散发病例,其他病例为爆发流行,小的流行通常发生于一般人群,大的流行则常见于儿童医院或机构、餐厅及护理之家等人口密集机构,大部分的发生原因是食物来源遭受污染,少数是因带菌者污染食物,或人与人直接粪口接触引致。本病较易发生在7月~10月,气候温暖的季节,目前在世界许多国家的发生率有增加的趋势。

(四)传染源

动物及人类,动物例如:家禽、猪、羊、马、牛、啮齿动物及宠物(鬣蜥蜴、乌龟、小鸡、蛇、狗、猫…)等。人类慢性带菌者较少,但在动物及鸟类较为普遍。

(五)传播途径

食入被动物或人类粪便污染的水或食物,受污染的食物例如:生的或未煮熟的鸡蛋/鸡蛋制品、牛奶/牛奶制品、肉类/肉类制品等,若食物保存不当,沙门氏菌易在高温下大量繁殖,更易传播。少数散发病例为接触宠物而感染,有一些群突发与被污染的生菜或水果有关。农场的动物因食用被污染的饲料而感染,而在饲养或屠宰过程中散播病菌。人与人之间粪口传染途径也很重要,特别是在病人腹泻时,如果是婴儿或粪便失禁的成人,其传染力比无症状带菌者更高。

(六)潜伏期

潜伏期6-72小时,通常是12-36小时。

二、预 防

(一)WHO食品安全五要诀:

1.保持食品清洁。

2.生食熟食要分开。

3.食物要完全煮熟(尤其是鸡蛋与家禽肉类)。

4.食物保存在安全的温度。

5.使用安全的饮用水与食品。

(二)一般防治措施:

1.烹调食物前或餐前便后应确实洗手,小心处理食物。

2.食物应以保鲜膜包裹后置入冰箱,再次食用前应加热煮熟。

3.沙拉及冷盘之保存应特别谨慎。

4.被苍蝇沾染、过期或腐败等不洁食物,均应丢弃,切勿食用。

5.牛奶和奶制品应灭菌后再食用。

6.水箱应经常清洗及消毒,旅行或野营时,用水应煮沸消毒。

7.扑灭并阻隔苍蝇等病媒,垃圾应加盖并定时清除。

8.如有呕吐、腹泻或发烧等病征,应尽速就医,并避免处理食物,以防传播他人。